研究内容

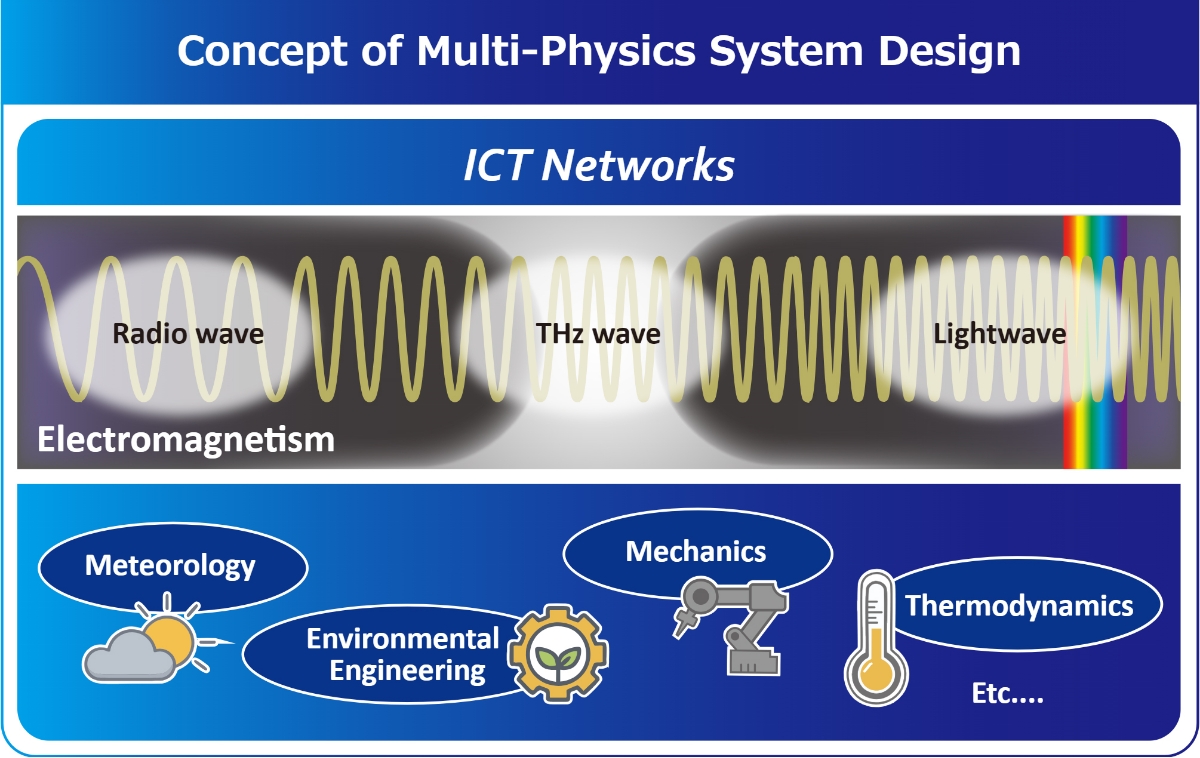

従来の光ファイバ通信や無線通信では、電磁気学、すなわちマクスウェル方程式で記述される光波や電波に対して最適化するという思想でデバイスやシステムが設計されてきました。しかし、次世代ネットワークでは、さまざまな伝送メディアを多様な環境で効率的に活用する必要があり、その代表例としてテラヘルツ波の利用が注目されています。その周波数の高さから大容量データ伝送が期待される一方、波長の短さにより、わずかな機械振動の影響を受ける可能性があります。このため、最適化には電磁気学だけでなく、機械工学や環境工学の視点を含めたマルチフィジックス的なアプローチが必要です。

本研究では、テラヘルツ波を重要な新たな伝送メディアと位置づけ、日本、ドイツ、フランスの研究者が光ネットワークとの融合や耐環境性に優れた通信技術の研究に取り組みます。日本チームは、伝搬解析、アンテナ計測、耐環境光通信、電磁気・機械マルチフィジックス解析を担当し、ドイツ・フランスチームは、電波伝搬・システム統合シミュレーション、ユースケース検討、テラヘルツデバイス開発を担当します。ワークショップや共同実験を通じて知識の共有を促進し、国際的な競争力の高いチームを構築します。そして、地球環境に設置されるネットワークの性能を学術的・理論的に明らかにし、実際のネットワーク性能を最大化するための設計指針の明確化を目指します。

学際的な分野をカバーするため、以下の3つの研究項目を設定しました。

① テラヘルツ通信の要素技術開発

② テラヘルツ波アンテナのマルチフィジックス解析

③ 過酷環境で利用可能な光ファイバ通信

国際共同研究の強化や若手研究者の交流促進を実現するために、テラヘルツ無線テストベッドなどの国際共同利用可能な実験環境を整備します。なお、これら3つの研究課題は独立して実施するものではなく、課題間の明確な切り分けにこだわることなく緊密に連携し、研究者間の交流を深化させることを目指します。

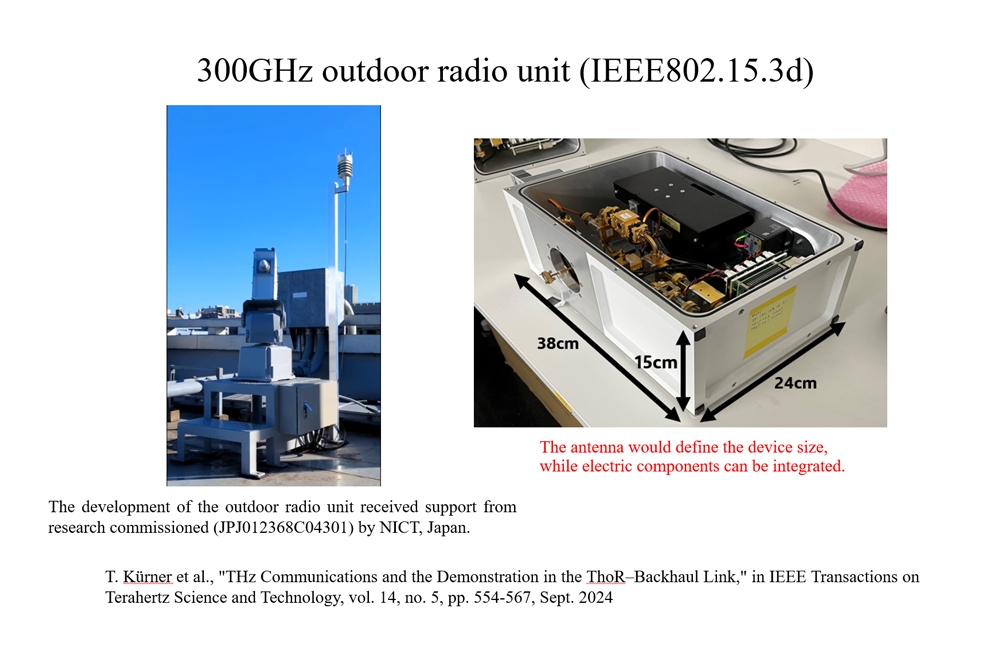

本テーマでは、テラヘルツ波が抱える3つのギャップ(電磁波発生技術のギャップ、加工技術のギャップ、伝搬のギャップ)に挑むため、フォトニクスを活用したテラヘルツ波技術に関する研究を行います。テラヘルツ物理や高速フォトニクスといった先端科学、テラヘルツ波の実環境での伝搬解析、誘電体を媒体とするテラヘルツ通信、ユースケース研究などを組み合わせた実用技術の開発を目指します。また、これらを国際標準化へ有機的に結びつける研究体制の確立を目指します。

フォトニクス(光の帯域)で発生させた信号をテラヘルツ波に直接変換する、もしくは光とテラヘルツ波を同時に使うことで、安定性の高い伝送システムを構成する方向性を追求します。ニーズの高まりと要素技術の蓄積を効果的に結びつけ、循環させるチームを構成することで、大きな飛躍が期待されます。我々が生活する地球上で、通信容量をどこまで増やすことができるのかという問いに対し、信号発生や検出の物理、大気変動などの環境要素、資源といった地球環境の視点から回答を提示します。

さらに、情報通信システムの社会的な役割という視点やユースケースを考慮し、通信容量をどこまで増やす必要があるのかという議論も進めます。このテーマでは、日本チームが主に伝搬解析とフォトニクスとの融合を担当します。一方、ドイツ・フランスチームは統合シミュレーション、ユースケース検討、テラヘルツデバイス開発を担当します。

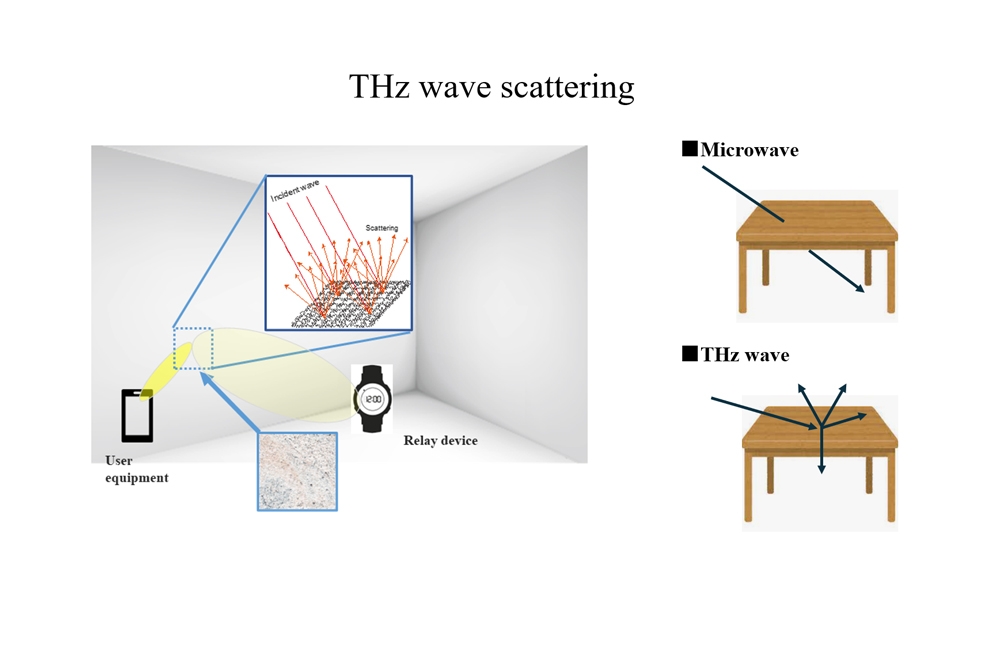

本テーマでは、テラヘルツ通信に不可欠なアンテナに焦点をあて、その評価技術、設計技術に注力します。これまで無線通信に用いられてきたマイクロ波帯のアンテナは、定常的に設置・固定されたものとして扱われ、純粋な電磁気学的特性のみに着目した評価で十分でした。しかし、100GHz以上のテラヘルツ波帯では波長がマイクロ波帯と比べて一桁以上短くなるため、指向性が高まり、狭いビーム広がり角に対するアンテナの力学的偏位量を無視できません。このため、構造物の力学的偏位(機械的振動、風や熱による位置シフト、アンテナ開口面の捻れなど)を含め、総合的に評価する必要があります。つまり、マルチフィジックスの観点からの検討が重要となります。

本テーマでは、電磁気学的特性に加え、力学的特性や熱的・力学的外乱を考慮したマルチフィジックスの観点から、アンテナの総合的な評価法の確立を目指します。テラヘルツ波帯の高利得アンテナは、物理寸法が波長と比べて大きいため、電磁気学的シミュレーションには膨大なリソースが必要です。そのため、マルチフィジックス問題をシミュレーションのみで検討する場合、時間的・コスト的な課題が生じます。

本研究チームは、高利得アンテナの開口面でテラヘルツ波の位相分布を計測する技術を有しているため、実験とシミュレーション・モデル計算を融合させた手法によるマルチフィジックス問題へのアプローチが可能です。本テーマでは、アンテナ解析とマルチフィジックス解析を主に日本チームが担当し、シミュレーションソフトの開発と特性測定を主にドイツチームが担当します。

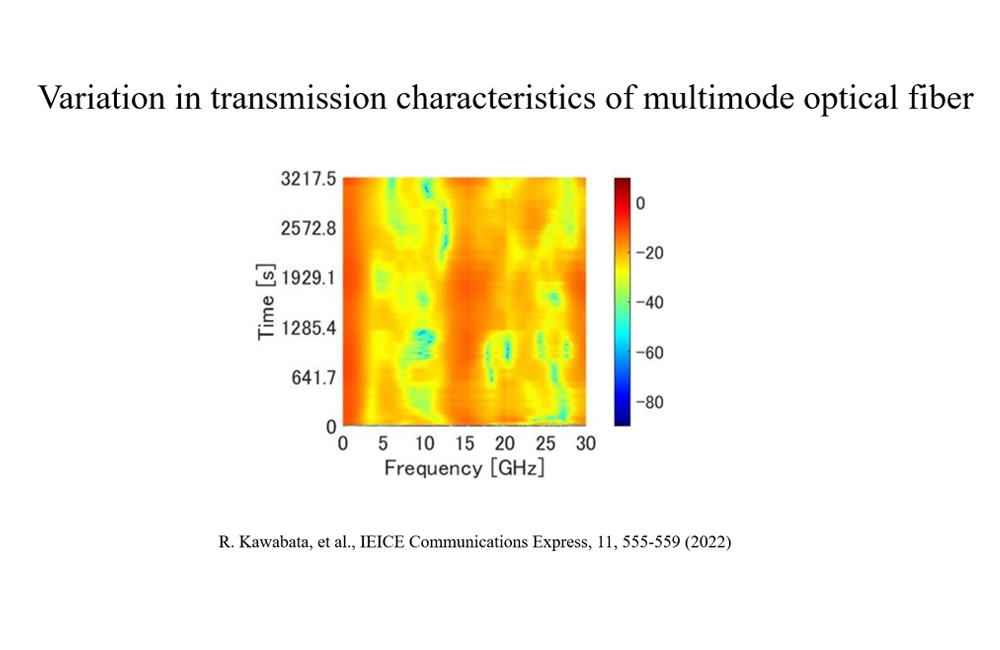

本テーマでは、車載・産業応用など、温度・湿度・振動といった劣悪な環境下においても動作可能な光通信システムについての研究を行います。Beyond 5G/6Gを目指した非地上系ネットワーク技術の検討と実装が進む中で、ドローンや高高度プラットフォーム(HAPS)、非静止衛星のような異なるプラットフォーム間のネットワーク化が進み、あらゆる場所に高速・大容量ネットワークが求められています。しかし、これらの環境では、車載や産業応用のネットワークと同様に、厳しい環境下での安定動作が求められます。

たとえば、次世代車載光ファイバ通信では、振動に対する軸ズレ耐性や温度変化に強いコア径の大きなマルチモード光ファイバを活用することが前提となっています。このような極限環境下で安定した大容量通信を実現するためには、振動・温度・放射線などを含めたマルチフィジックスの視点での検討が不可欠です。

本テーマでは、実験結果を用いたシミュレーションや、ハイブリッド(エミュレーション)環境構築を実現するための数値解析的、実験的な共同研究を推進します。これにより、従来分断されてきた複数分野間での有効な連携が期待されるだけでなく、新たな学際領域が拓かれることも期待されます。

このテーマでは日本側が主導し、ドイツ側はユースケースの検討で連携します。これまで日独間の自動車産業における連携は低調でしたが、日独の研究機関を軸とした研究推進を通じて、自動車産業連携のインターフェースとしての役割を目指します。